「戦争を絶滅させるためのミニマムなフロイト的条件について」

同志社大学の加藤千洋先生や本研究所の山室信一先生が熱弁を奮われたあとに、私のように、精神分析という経験が個人に課す諸限界のうちに(もしくは手前に)ふだんは留まっている者が発言できることなどほとんど何も残っていないように、率直なところ感じますが、しかし私も本日はある種の危機感をもってこの場に臨んでおります。

私の母方の祖父は船乗りでした。東京商船学校を出たのち、商船の機関長として文字どおり世界中を航海して回っておりました。しかし大戦中、その祖父の乗る船は日本軍に徴用され、太平洋で撃沈されました。ただ、祖父は幸運にも、本人の弁によると「水に浮かんでいるのが得意だから」、船と運命を共にする不幸を免れたといいます。この幸運のおかげで、私は祖父を知り、二〇年ほど前に亡くなるまで、その大らかな人柄に親しむことができました。

私が深い危惧を覚えるのは、昨年のいわゆる安保法制により、事実上、この私の祖父と同じ経験が、いまや現在の民間の船員の方々の身にも起こりうる、ということです。この点について、私は、敬愛する弁護士、京都さつき法律事務所の山下信子先生に知恵をつけていただきました。山下先生は、安保法制によって危険にさらされるのはたんに自衛隊だけではない、安保法制は民間人を組み入れた体制を導入するものであり、そうした体制がすでにできあがってしまった、ということを訴え、昨年来積極的に発言を続けておられます。実際、この体制の大枠は2003年4年のいわゆる「有事法制」で整えられ、昨年の安保法制で集団的自衛権が容認されるとともに、その適用範囲が大きく拡大されてしまいました。今後、米国をはじめとする同盟国の紛争に日本が参加し、自衛隊のみでは必要なサービスや物資の提供を行えない場合、ただちに民間人が動員される可能性が生じてきます。その際、真っ先に動員される民間人はパイロットや船員などの専門技術者になることが予想されます。そしてその準備が着々と進められつつあるのです。本年1月に新聞報道で明らかになったとおり、防衛省は、有事の民間フェリーの動員に向けて、船員を「予備自衛官補」として育成する計画を立て、そのための経費を平成28年度予算に盛り込みました。しかもこの計画を、民間の船員たちが何も知らないところで進めようとしていたのです。そのため、産業別単一労働組合として活動する日本海員組合は、防衛省に反対を申し入れると共に、民間人である船員を予備自衛官補として活用する制度に道を開くことは、「事実上の徴用」につながるとする声明を出しました。当然のことです。この声明にはこうあります──

先の太平洋戦争においては、民間船舶や船員の大半が軍事徴用され物資輸送や兵員の輸送などに従事した結果、1万5518隻の民間船舶が撃沈され、6万609人もの船員が犠牲となった。この犠牲者は軍人の死亡比率を大きく上回り、中には14、15歳で徴用された少年船員も含まれている。

亡くなったこの6万人余りの犠牲者のうちに、私の祖父の友人や同僚も含まれていることは言うまでもありません。残念ながら、今日、この悲劇はもはや「かつての出来事」ではなくなってしまいました。反対に、それはもう「明日にも起こりうる事態」になってしまったのです。私が冒頭に申し上げた「危機感」とは、このことにほかなりません。私たちがぼやぼやしているあいだに、私たちの国はもうこんなところにまで来てしまいました。これはもはや、憲法で「戦争放棄」を唱う国家の体制ではありません。どんな形であってもいい、昨年の安保法制、いえ「戦争法制」は、押し戻せるのなら押し戻さなくてはならない。それは来るべき選挙によってでも、もちろん裁判所の判決によってでもかまいません。これらの法が既成事実化されてしまう前に、何としてでもそれに抵抗しなければと、私は思わずにいられないのです。

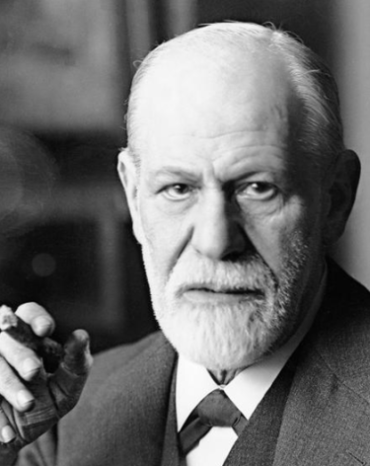

そのように切迫した心情のもとで、今日、精神分析家ジークムント・フロイトが1933年に発表した書簡「戦争はなぜに」に向かってみても、正直なところ、必ずしも気持ちが軽くなったり明るくなったりは致しません。さきほど田中さんから、フロイトが「戦争について深く考えた」というご紹介がありましたが、残念ながら、フロイトはアランのように、あるいは(『永遠平和のために』を書いた)カントのように、戦争について「深く考えた」わけではありません。フロイトが「深く考えた」のは「死の欲動」とその諸相、すなわち、憎しみや攻撃性や心的残酷さについてであって、これは、あとでお話しするとおり、同じことではありません。

1929-32年――ある錯覚の未来 文化の中の居心地悪さ (フロイト全集 第20巻)

高田 珠樹

永遠平和のために (岩波文庫)

カント Immanuel Kant

とはいえ、フロイトの「戦争はなぜに」は、フランスの哲学者ジャック・デリダによって2000年の講演『精神分析のとまどい』で中心的に取り上げられ、その日本語訳が、ちょうど先月、岩波書店から刊行されたばかりです。ここではデリダにまで立ち入りませんが、デリダは2000年という節目の年にこのテクストを取り上げることで、これをあたかも20世紀から21世紀へと受けわたそうとしたかのようです。少なくともデリダにとって、このテクストは過去に属するのではなく、現在に属するのです。私も──このテクスト全体についてではありませんが──やはりそう思います。それゆえ、ここから私たちがほんとうに何かを学ぶことができるかどうか、試してみましょう。

精神分析のとまどい――至高の残酷さの彼方の不可能なもの

ジャック・デリダ 西宮 かおり

「戦争はなぜに」は国際連盟と縁(ゆかり)の深いテクストです。1931年、国際連盟文芸・芸術常設委員会が、国際知的協力機関という団体(これもおそらく国際連盟の外郭団体)に、「国際連盟と知的生活に共通する関心に資すると考えられる主題」について、著名な知識人同士に書簡のやりとりをさせるよう指示を出しました。最初に白羽の矢を立てられたのは物理学者アルバート・アインシュタインであり、そのアインシュタインがすすんで指名したのがフロイトでした。当初、フロイトはこの申し出に乗り気ではありませんでした。物理学者であるアインシュタインと精神分析家である自分には共通の学術的基盤が存在しないと考えていたからです。しかし、1932年にアインシュタインから送られた手紙に、フロイトはどうやら感銘を受けた。アインシュタインがこの対話のために選んだのは、「文明が向き合わねばならぬあらゆる問題のうち最もしつこい〔執拗につきまとう、insistent〕問題」、すなわち「戦争の脅威から人類を解き放つ方法が存在するのか」という問いです。近代科学の進歩によって、この問題は文明そのものの生死にかかわる問題になってしまった。にもかかわらず、どれほど熱心に探求されても、それを解決する試みはこれまでことごとく惨めな失敗に終わってきた、とアインシュタインは言います。

もちろん、アインシュタイン自らも、この問題についていくつかの見解を述べることをためらいませんでした。真に権威ある司法機能を備えた超国家的機関の必要性という、カントの『永遠平和のために』での提言に通じる主張を行いながら、アインシュタインは「国際安全に通じる道は、諸国家が自らの行動の自由の一部、いいかえれば主権の一部を、無条件に放棄すること抜きには成り立たないのであり、それ以外に道のないことは疑う余地がないはずです」と訴えます。しかし、この目的に到達しようとする近年の努力はどれひとつ成功しなかった。そこでアインシュタインは、「これらの努力を麻痺させる強力な心理(学)的要因が働いていることに疑問の余地はありません」と言います。その心理(学)的要因とは、「国家の主権を制限することに逆らう支配層の力〔puissance〕の欲求」であり、「この政治的な力の欲求は、おうおうにして、純粋に物質的・経済的水準で渇望を示す他の階層の人々の活動に支えを見出します」。アインシュタインはここで、のちのフロイトからの返答には見られない考察にまで踏み込んでいます。曰く、「私がとくに念頭に置いているのは、どのネイションにもうごめく、あの一握りだが開き直った人々の一団です。そうした一団に属する個人は、社会的配慮や制約に無頓着で、戦争を、つまり武器の製造や販売を、たんに個人的な利益を拡大し、個人的な権威を拡張するための好機と捉えるのです」。ついでながら、戦争で私腹を肥やす個人の存在には、アランも『マルス』の最初の章で触れています。ただしそこでは、「愛国心」を皮肉ることがアランの関心であり、「真に愛国心があるのなら、戦争で儲けた輩はその儲けをすべて国家に寄付するのが当然ではないか」と訴えています。

マルス―裁かれた戦争

アラン 白井 成雄

アインシュタインに戻るなら、それではなぜ、このような少数者が、戦争が起きれば辛酸を舐めるしかない大多数の人民を、自らの欲望のために利用することができてしまうのでしょうか。アインシュタインの答えはこうです。「人間は〔他者を〕憎み殲滅する欲求を抱いています。平時には、この情念は潜在状態で存在しており、それが姿を現すのは異常事態においてのみです。しかし、それは比較的容易に目を覚まし、集団的恐怖〔psychose de masse〕において強められるのです。」 じつは、このアインシュタインの結論とほとんど同じ主張を、フロイトは1915年に言っていました。「戦争と死についての時評」という小論のなかで、フロイトはおおよそこう述べています──多くの人々が、人類の道徳的高邁さに照らして、戦争の野蛮さや悲惨さに幻滅を味わっている。だが、道徳の起源はなんら高尚なものではなく、個人の欲動(にもとづく原始的諸活動)にたいする社会の側の不安と、それゆえ社会によって個人に課される規制にすぎない。この規制の力が弱まれば、欲動はすぐにもその原始的な本性を取りもどすだろう。国家や民族のように、多数の人間からなる集団が形成されると、あたかも個人の道徳的獲得物のすべてが抹殺されたかのように、この原始的な心的傾向が頭を持ち上げてくる。このように事態を認識し、道徳的高邁さというような宗教的錯覚に惑わされずにいれば、われわれは人間集団というものに過度な期待をかけずにすむから、戦争のもたらす幻滅にはるかに容易に耐えることができるだろう……。

アインシュタインは、もしかすると、この「時評」を読んでいたかもしれません。しかし彼は、最後に、自分がここで語ったのは国家間の戦争についてだが、攻撃的本能は他のさまざまな状況(内戦や人種的マイノリティの迫害)でも作動するだろうと付け加えた上で、フロイトに「あなたの最新の発見の光のもとで、世界平和の問題を示していただけたら、私たちみなにとって最大限に役に立つでしょう。というのも、そのような提示は新しく実り豊かな行動様式への道を拓いてくれるかもしれませんから」と筆を結んでいます。今回、改めてアインシュタインのこの手紙、とりわけこの結びの部分を読んで、アインシュタインが、フロイトの「最新の発見」が何であるかを知っていたことは確実だと思いました。つまり、『快原理の彼岸』という1920年の著作において「死の欲動」の概念を導入して以来、フロイトが自らの理論を再構築しながら明らかにしてきたこと、明らかにしつつあったことの少なくとも一部を、アインシュタインは読んで知っていたにちがいない、と。それはフロイトにも伝わり、彼を少なからず喜ばせたでしょう。なにしろ、「死の欲動」は彼の弟子たちのあいだですこぶる評判が悪かったのです。彼らはそれをどう理解したらよいのか分からなかった。いや、それどころか、今日においてすら、多くの精神分析家がこの概念を明らかに持てあましています。しかし、いまはそれについては措いておきましょう。重要なのは、フロイトがアインシュタインにいかに答えたかです。

フロイト全集〈17〉1919‐1922年―不気味なもの、快原理の彼岸、集団心理学

須藤 訓任

今日「戦争はなぜにWarum Krieg ?」というタイトルで知られるこの書簡は、アインシュタインからの手紙が1932年8月初めにフロイトのもとに届けられたのち、9月初旬に書き上げられ、翌1933年3月にドイツ語、フランス語、英語の三カ国語で同時に発表されました。ちなみに、1933年3月といえば、ドイツ総選挙でナチスが政権を握る月です。その二か月後の5月10日夜には、ベルリンで挙行された焚書で、フロイトその人の著作も焼かれることになります。フロイトはまず、アインシュタインから提起されたのが「戦争の脅威から人類を解き放つ方法が存在するのか」という問いだったことに意表を突かれ、そのような実践的な問いに答えるのは政治家たちの仕事であって、自然や人の心を研究する者の仕事ではないと感じたことを、率直に告白しつつ、しかし、アインシュタインがひとりの物理学者としてというより、国際連盟の呼びかけに応じたひとりの博愛家として発言したのと同じように、自分は「単に心理学の立場から考察するなら、戦争を防止するという問題はどのような様相を呈するかを述べるのが期待されているだけだ、と思い直した」と述べることからスタートします。フロイトが何を自らの課題として引き受けたのかが、これによって明確になります。つまり「心理学の立場から」、「政争を防止するという問題」の諸相について述べる、というのです。

さて、そのような前置きに続いて、フロイトがただちに表明するのは、「真に権威ある司法機能を備えた超国家的機関」が必要であるというアインシュタインの意見への賛同です。しかもフロイトは、あたかもワルター・ベンヤミンの暴力論を彷彿とさせるような仕方で、法の暴力的な本性を強調しながら、そうするのです。曰く、「法とはひとつの共同体の権力なのです。法はあくまで暴力であり、共同体に逆らう個人が出てくれば、いつでもそれに対抗する用意ができており、暴力と同じ手段を用い、同じ目的を追求します」と。ここでは、個人の恣意的な暴力と、その暴力から共同体を守る共同体自身の暴力との対立が決定的に重要です。フロイトはこの対立を際立たせた上で、共同体の暴力を法に則って執行する機関の設置を訴えるのです。それは、個人から成る共同体における司法機関(および警察)を指すだけでなく、もちろん、諸国家から成る共同体における司法・制裁機能をも指すでしょう。そしてそのような司法=暴力装置を備えた共同体を承認することではじめて、団結した人間集団(そして団結した国家集団)の成員たちのあいだに「感情の絆」、すなわち「共同体感情」が育まれるのであり、共同体の本来の力はそこに根差している、とフロイトは言います。つまりフロイトにおいて、共同体の結束に不可欠の要素は二つです。まず、暴力による強制。次いで、感情の絆による結びつきです。

こうして、フロイトは、アインシュタインが到達したのと「同じ結論」に到達します。それは、「戦争の確実な防止は、人びとが中央権力の設置に合意し、利害関係をめぐる抗争のすべてについて司法の判断をこの権力に委ねるときにのみ可能となる」ということです。ここには一対の分かちがたい要請が生じます。①「上位に位置づけられる審級を設けること」、そして、②「この審級に必要な権力を与えること」です。国際連盟は、①を満たしてはいるが、②を満たしてはおらず、フロイト曰く、「これについては目下のところ何の展望もないように思われます」。フロイトは明らかに不満なのです。国際連盟が「人類史上あまり企てられたことのない、ことによるとこれだけの規模ではついぞ企てられたためしのない試み」であるのは、「通常なら権力の占有に基づく権威、すなわち強制的な影響力を、一定の理念的な姿勢に訴えることを通じて獲得しようという試み」だからです。これはようするに、先ほど述べた「共同体の結束に不可欠の二つの要素」、すなわち暴力による強制と感情の絆による結びつきのうち、前者を「理念の共有」に置き換えることにほかなりません。フロイトは、まさにそこに違和感を覚えているのです。世界史を繙きつつ、また、「今日、諸民族のあいだに蔓延する民族的な理想」が結果として平和の妨げにしかなっていないことを強調しつつ、フロイトは、「現実の権力を理念の力に置き換えようとする試みは、今日においてなお失敗に帰する定めにあるように思われます」と断じています。暴力を決定的かつ最終的に──つまり二度と暴力に逆戻りしない程度にまで──法へと昇華することは、民族主義にもボルシェヴィズムにも不可能である、というのがフロイトの醒めた視点なのです。

さて、国際連盟とその枠組みにたいする率直な疑念を投げかけたあと、フロイトはいよいよ精神分析家として語りはじめます。それを導くのはやはり、アインシュタインが論じたもうひとつの重要な点、すなわち、人間の内なる「憎しみと殲滅の欲求」という問題です。フロイトにおいて、これは「欲動」の問題、とりわけ「死の欲動」の問題にほかなりません。それゆえ、フロイトは彼の欲動論を説明していくのですが、これについては手短に、こちらで整理しながら追いかけてみましょう。まず、欲動二元論について。「欲動」とは、フロイトにおいて、「有機体の内部からやってくる刺激」、いいかえれば「身体に源泉をもつ刺激」です。ようするに「人間を内側から突き動かす生々しい力」のことであって、人間の心的出来事(心が経験する出来事)の多くはこの欲動の関数と見ることができます。そこにはもちろん、欲動の満足が現実と衝突するので、欲動を制御するために心的装置(心のシステム)がとらなくてはならない手段と、その帰結も含まれます。それゆえ、同時に、じつは欲動(概念としての欲動)こそ、フロイトの理論全体を陰に陽にたえず突き動かし、その経時的変動をもたらした最も大きな要因だと考えることができます。フロイトは自らの欲動論を「神話学〔Mythologie〕」と評していますが、それはこの「欲動」の概念を科学的に、とりわけ分子生物学的に、位置づけることが依然むずかしかったからです。しかし、心的出来事を説明する上で「欲動」の概念はフロイトにとって不可欠であり、だからこそ、そのときどきの臨床的・理論的成果にもとづいて、それをたえず手直ししながら進む必要がありました。そのような変更のうち、誰の目にも最も大きな変更と映るものは、1920年、それまでの「性欲動(性的な欲動)/自己保存欲動(生理的・本能的欲求)」という二元論に代えて、新たな二元論、すなわち「生の欲動/死の欲動」という対立をもちこんだことです。図式的には、多少乱暴になりますが、それまでの「性的なもの/それ以外の生理的欲求」という対は「生の欲動」として一本化されました。これにたいして、「死の欲動」は、それまでの欲動論とはまったく異質な欲動論を構築することをフロイトに強いました。それによると、死の欲動には三つの時間、三つの段階(ステージ)があります。

1/ まず、有機体の内部でそれが沈黙して作動している状態であり、それは、生命が生命になる以前の状態に戻ろうとする傾向として定義づけられます。2/ 続いて、これは「戦争はなぜに」のなかでもとりわけ強調されている点ですが、そのような欲動(つまり死の欲動)を自己の内部に抱えながら生き続けることはそれぞれの個体にとって心的負担が大きいので、それを外部に向けるようになる、すなわち、他者への攻撃や破壊として顕現させる段階。それが「破壊欲動」「攻撃欲動」と呼ばれているものです。しかし、3/ このような破壊や攻撃の結果、逆に他者から反撃されて自分も打撃を被ったり、いや、そもそも、他者からの仕返しや、こちらの敵意のせいで他者の愛を喪失する危険性を想像したりすることで、主体はやがてこの攻撃性を引っ込めることを覚える。あるいは引っ込めることを余儀なくされる。つまり、破壊性や攻撃性として外に向けた死の欲動を再び内に向け直す必要が生じる。そのとき、この「内に回帰した死の欲動」を吸収して構築されるのが「超自我」です。超自我は、フロイトにおいてはもともと「理想」と呼ばれ、両親やその他の社会的権威をモデルに主体の内面に形成される「良心」(=道徳的意識)を指していました。死の欲動論の発展とともに明らかになったのは、その超自我は内転した死の欲動のエネルギーを取り込み、そのエネルギーを使って自我の行動を監視し、締め付けるというメカニズムです。ここで押さえておきたいのは次のことです。まず、超自我とはいわば二段構えの構造をもち、モデルは社会的権威に由来するが、エネルギーは死の欲動から汲み取られること。次いで、道徳と攻撃性はどちらも同じ源泉をもつ、すなわち死の欲動から派生するということです。フロイトが法と暴力を等しいものとみなす理由はここにあります。

しかし、アインシュタインの「憎悪や殲滅への欲求」という問いに答えるべく、フロイトが「戦争はなぜに」で強調しているのは、いうまでもなく「破壊欲動」「攻撃欲動」としての死の欲動の側面です。フロイトはまた、それを「残酷さ」とも言い換えており、先に触れたデリダの講演はこの「残酷さ」に焦点を合わせています。フロイトは、生の欲動を「維持し結合しようとする欲動群」、「攻撃欲動もしくは破壊欲動」を「破壊し殺害しようとする欲動群」と簡潔に定義し直し、それらにたいする道徳的評価(善い悪いの判断)を停止することを提案した上で(そもそも道徳的判断が死の欲動に依拠しているのだから、これは理論的にも当然のことです)、まずこれら二種類の欲動がつねに協働していることを強調します。いわく、「両者が協働したり対抗し合ったりする中からさまざまな生の現象が生じて」くるのだ、と。どちらの欲動も、自らの目的を遂げるためにもう一方の欲動を利用することがありうるのです。加えて、いま述べたように、死の欲動を外部に振り向けること、すなわち他者への攻撃や破壊として顕現させることは、心的負担の軽減という意味で理に適っています。そこから、フロイトが引き出す第一の結論はこうです──「私たちは自分たちのさしあたっての目的のために、とりあえず人間の攻撃的な傾向を廃絶しようと望んでも見込みがありません」。ようするに、人間の攻撃性、破壊性、そして残酷さは根絶できない、けっしてなくならない、ということです。それゆえ、フロイトはこう続けます──「せいぜい試みうることと言えば、それをなるべく別の方向に誘導して、攻撃への傾向性が戦争で表現される必要がないようにすることくらいです」。

では、そのように「間接的に戦争というものを打ち倒す」には、どのような方法があるのでしょうか。フロイトの答えは三つです。

1/「エロース(生の欲動)に声をかける」こと。「何であれ、人間のあいだに感情の絆による拘束を生み出すものは、すべて戦争に逆らうはず」だとフロイトは言います。ただし、ここでフロイトが、その例として「隣人愛」の理想を挙げていることが、私には気に懸かります。なぜなら、「戦争はなぜに」と内容的に深い連関がある同時代の著書『文化のなかの居心地悪さ』において、フロイトは隣人愛の理想をこき下ろしているからです。だから私には、どうもフロイトがこの「方法」を本気で志向していたとは思えない。疑わしいのです。また、この方法についてもうひとつ懸念されるのは、「感情の絆による拘束」は、たとえば「愛国心」を共有して排外主義に走るような人々のうちにも想定されうる、ということです。蛇足になりますが、「愛国心」とは、私の考えでは、しばしば(「つねに」とは申しませんが、しばしば)きわめて原初的な母親の愛の喪失の「代償」を果たすものです。なぜそう言えるのか。それは──これは毎週ごとに新大久保や鶴橋に出向いて、他人を罵るひとたちを見ていても気づかれることですが──、多くの愛国者たちの「愛国心」は「アンビヴァレンツ」を知らない、つまり、いかなる愛にも当然つきまとうはずの「憎しみ」という裏面を伴わないからです。誰々だから、日本だから、無条件に愛する、愛さなければならないなどという愛し方は、精神分析的に見てありえないことです。にもかかわらず、そういう無欠の愛、無条件の愛という粗悪なフィクションによって、ある種の主体たちが代償せずにはいられない「欠如」があります。それは、乳幼児期に主体を「ほどよく」満たしていなければならなかったはずの母親の愛情であり、それ以外にありえません。つまり「愛国者」たちは、乳幼児期に自分を満たしてくれなかった母親の代わりに、自分たちの無欠の愛、無条件の愛に答えてくれるはずの国家、そしてそのような自分たちだけを愛してくれる国家を、まるでお腹をすかせた乳児が母親の乳房を夢想するように、夢想しているだけなのです。蛇足ついでにもうひとつ付け加えるなら、そういうタイプの愛国者が、我が国の現首相のもとで跋扈するのは偶然ではないように思われて仕方がありません。現首相はその祖父に同一化していると言われますが、その祖父が母方の祖父であることは、臨床的に見てきわめて重要です。私は、これが絶対的に安倍首相に当てはまると申すつもりはありません。が、おうおうにして、母の愛の対象に同一化するというのは、とりわけ母の愛に恵まれなかった子供、母の愛に確信を持てなかった子供にとって、その愛をゲットするための最も手近で最も確実な方法なのです。

2/ フロイトのテクストに戻りますと、「間接的に戦争を打ち倒す」二つ目の方法は、言ってみれば、「古きよき啓蒙思想家」としてのフロイトの顔を覗かせるものです。人間社会において「指導する者」と「従属する者」の不平等は解消できない以上、「自立していない大衆の統率を担うべき自立して考える人間、威嚇に屈さず真理と格闘する人間から成る上層部を育成する」ことが重要である、とフロイトは言います。「自らの欲動生活を理性の独裁に服従させた人間たちの共同体」を構築することが理想である、と。これについては、フロイト自身が、やや毛恥ずかしそうに、さすがにユートピア的理想であるかもしれない、と留保をつけているのが印象的です。

3/ さて、フロイトらしいというか、驚くべきなのは、三つ目の方法です。それをフロイトは、「なぜ私たちは戦争に対してこれほどにも憤慨する」のか、という問いから導き出してきます。戦争は、先ほど述べた「攻撃性の発露による心的負担の軽減」という意味で「自然の理に適っている」し、それは同時に、ちょうど免疫体系がオートマティックに異物を殲滅する場合のように、生物学的基礎をもっているようにさえ見えます。にもかかわらず、なぜわれわれは戦争を毛嫌いするのだろうか、とフロイトは問うのです。それにたいして、フロイトはこう答えています──「なぜなら、人間は誰しも自分自身の生にこだわりそれを処する権利〔!〕を持つからであり、また戦争は希望に満ちた人生を破壊させ、個々人をその尊厳を辱めるような状態に追いやり、彼らをして、望んだわけでもないのに他人を殺害するように無理強いし、人間の労働によってもたらされた成果である貴重な財貨を破壊するからだ。そればかりではない。たとえば、戦争も現代のような形態になると、昔の英雄的な理想を充足する機会を与えてはくれないし、また将来の戦争は、破壊手段が完成し、敵対する陣営の一方だけではなく、もしかすると双方の側もろともの根絶を意味することになるだろう……」。しかし、これはまだフロイトの結論ではありません。いま述べたことは疑いないとしながらも、フロイトが訴えるのは、「器質的な平和主義」という概念です。曰く、「なぜ私たちが戦争に対して憤慨するのか、その主たる理由は、ほかになすすべがないからだと私は考えます。私たちが平和主義者であるのは、もろもろの器質的な原因からしてそうであらざるをえないからです」。平和主義に「器質的な原因」があるというのは、やや異様な主張であるように見えます。が、フロイトが念頭においているのは、生の欲動、とりわけセクシュアリティの領域における、次のような変化です。人間が直立歩行をするようになって以来、性器の放つ匂いが堪えがたいものになった。われわれの祖先がその匂いを頼りに性行動を行っていた記憶を、私たちの文化的な生はこうして「器質的に」、つまりたんに精神的な次元においてだけでなく、まさに身体的な次元で、忘れさせる、すなわち抑圧させるのである──と、フロイトは別の場所で述べています(ちなみに、かつては性的な興奮を誘ったはずの匂いが、いまでは嫌悪の対象になるというのは、もとの嗜好が抑圧を被った結果である、とフロイトはみなします)。これと同じことが、破壊欲動・攻撃欲動の領域にも起こりうるし、現に起きているだろう。文化の発展に伴い、「心的な変化」が生じることは疑う余地がなく、欲動の目標は本来のものからどんどんズレていき、欲動の動きは制限を被る。その結果、「戦争に耐えることなど、私たちにはそもそもできなくなっています。それは単に知的で情動的な拒否ではありません。それは私たち平和主義者にあっては、器質的な不寛容であって、ひとつの特異体質がいわば極端に肥大化したものなのです」。フロイトにおいて、戦争の消滅、いや「永遠平和」の実現は、まさにこの「器質的平和主義」にかかっている。ようするに、たいていの人が汚物に吐き気を催すように、文化的な平和主義者は戦争に厭悪を抱く、つまりそういう体質になってしまっている、だからみんな戦争をやめるだろう、というわけです。フロイトはさらにこう書いています──「文化的な態度と、将来の戦争が及ぼす影響に対する当然の不安、これら二つの契機が働いて、近いうちに戦争遂行に終止符が打たれるであろうというのは、ひょっとすれば単にユートピア的な希望ではないかもしれません。どのような道を経て、あるいは回り道〔Unwegen〕を経てそれが実現するのかは、私たちは推し量ることができません。にもかかわらず、文化の発展を促すものはすべて、戦争に立ち向かうことにもなるのだと言えます」。これがフロイトの結論です。みなさんはどう考えられるでしょうか。

今回、このフロイトのテクストを読み直して、私はフロイトがカントの『永遠平和のために』を読んでいたにちがいないと思うようになりました。その理由を詳述することは致しませんが、そのように考えるとき、私には、フロイトのこの「器質的平和主義」は、まさにカントがいう「自然」に相当するものだろうと思われてきます。カントは、個人や国家を最終的に法に従属させうるのは、神の摂理でも道徳でもなく、「自然」である、「自然」こそが永遠平和の保証をなす、と論じました。ただしその「自然」とは、神や道徳のように、善や義務の概念を通じて私たちを導くものではありません。自然は「人間が地上のあらゆる場所で生活すべきことを専断的に望」み、その目的を達するために戦争という手段を選択することも躊躇しない一方、「法が最後には主権をもつことを、あらがう余地なく意志し」、その目的に向けて、諸民族を分断しつつも、「互いの利己心を通じて」、それゆえたとえば商業精神を通じて、諸民族を結合しもするのです。国際連盟が暴力機構(暴力による強制を行う機構)をもたず、ひとり理念のみで諸国家の結合を図ることに不満を隠さないフロイトは、むしろこのようなカントの考えに近いところで思考しているように見えます。私の印象では、フロイトにとって、器質的平和主義はまさにこのカント的「自然」の位置に来ます。つまり、戦争を止めるのは生の欲動でも死の欲動でもなく、文化により変質した私たちの体質であり、その、文化の影響で私たちの第二の自然となった新たな体質、あるいは、そのような第二の自然もまた己自身として受け入れる私たちの内なる自然こそが、永遠平和の保証である、いや、さすがに保証とまではいかないかもしれませんが、その希望である、とフロイトは考えているのです。

しかし、私が注目したいのは、そこではありません。次の点です。攻撃欲動・破壊欲動について、フロイトはそれが「廃絶不能」であること、けっしてなくならないことを強調していました。それにたいして、いま私が引用した箇所でフロイトが予感しているのは、戦争がいつの日かなくなるかもしれないという可能性です。しかも、やはり先立つ箇所で、「理性の独裁」が実現する共同体という発想がユートピア的であるかもしれないと認めていたフロイトが、ここでは「近いうちに戦争遂行に終止符が打たれるであろう」という希望はひょっとするとユートピア的ではないかもしれない、と感じているのです。どういうことでしょうか。答えは明白です。攻撃欲動・破壊欲動はなくならなくても、戦争はなくなりうる、ということはつまり、攻撃欲動・破壊欲動の存続と戦争の存続とは別の問題であり、両者は切り離して考えなくてはならない、ということです。さらにいえば、攻撃欲動・破壊欲動の不滅性を口実に戦争の永続(戦争がなくならないこと)を正当化するのは誤りである、ということにもなります。だからこそ、文化をますます発展させ戦争への器質的不寛容をいっそう高めるというやり方であれ、その他の、これから私たちがさらに探求していくべきやり方であれ、「間接的に戦争を打ち倒す」具体的な策を打つこと、それによって、攻撃性や破壊性が戦争と結びつかないようにすることが不可欠なのです。「戦争はなぜに」において、私たちがフロイトの真のメッセージとして聴きとるべきであるのは、まさにこのことであるように、私には思えます。フロイトは、攻撃性・破壊性を戦争から──概念の上でも、そして実践的にも──切り離し、それによって、攻撃性・破壊性を廃滅させることはそもそも望めないにせよ、戦争のほうは絶滅させることができるように、このテクストを書いたのです。私たちは、この意図を最大限に汲み取る必要があるように思います。

では、フロイトのこの1933年のテクストから現在の日本に戻って、私たちには何ができるでしょうか。フロイトは、「攻撃への傾向性が戦争で表現される必要がないようにする」という課題について、先に挙げた三つの方法以外に、残念ながら何も具体的に語ってはくれません。そもそも、ここからはもはや精神分析の出る幕ではないのかもしれません。しかし、戦争という究極の集団的行為の開始を決定するのはつねに為政者ないし権力者です。あるいは、フランソワ・リオタールの言葉を使って「決定者〔décideur〕」と呼んでもよいかもしれない。ようするに国家という共同体のリーダーたちです。カントは「人間の本性に生来そなわっているかに見える権力者の戦争癖」を指摘していますが、実際、フロイトが戦争に結びつけてはならないと指摘する攻撃欲動は、何よりもこれら決定者たちの攻撃欲動であるはずです。しかも決定者たちは、往々にして、さしたる思慮もなく、ただ戦力を持っているという理由だけで、戦争が「できる」「可能である」と判断してしまう。日曜日の晩に、私は『真田丸』をつい見てしまうのですが、数週間前、秀吉がいよいよ北条征伐に乗り出すシーンを見ていて、ああ戦争はほんとうにこうして起きるのだと思いました。北条以外のあらゆる大名が太閤秀吉についた。靡かないのは北条だけであり、その北条を圧倒できる軍勢を自分はたしかに手にしている。秀吉はそのパワーを使ってみたかったのです。小田原攻めに慎重な三成が、秀吉が決断を下す一部始終を見届けてから、真田信繁にふと漏らした感慨が印象的でした。三成はこう言ったのです──「戦というのは、一度動き出してしまうと誰にも止められない」と。もちろん、『真田丸』は三谷幸喜の脚本にすぎず、それが史実の正確な再現であるかどうかは分かりません。しかし、このように決定され、はじめられた戦争を数え上げれば、歴史上、枚挙にいとまがないことは想像に難くありません。こうして、決定者の攻撃性が戦争に結びついてしまえば、市民や国民がいかに器質的に平和主義者であろうと、もう後戻りできないのです。もちろん、戦争に参加する人のうちには、必ず一定の割合で、己れの攻撃性を残虐行為で吐き出すことを怖れぬ人々、それどころか、そうした行為に快楽を覚える人々がいることは疑う余地がありません。しかし、それは決定者の攻撃性にたいしてあくまで二次的であり、加えて、戦争によってそうした人々の残虐性が目覚めるのだとしたら、なおさら戦争などしないほうがよいに決まっています(戦争神経症や戦争PTSDのなかには、戦闘行為によって引き出された自分自身の攻撃性や残虐性に傷ついた人たちも少なくありません)。いずれにせよ、大多数の市民は、何よりもまず決定者たちの攻撃性から身を守らなくてはならなりません。そのためにはどうしたらよいのでしょうか。

真田丸 完全版 第壱集[Blu-ray]

真田丸 完全版 第弐集[Blu-ray]

真田丸 完全版 第参集[Blu-ray]

真田丸 完全版 第四集[Blu-ray]

一般論としては、私には答えようがありません。しかし、我が国には、他の国では必ずしも自明ではありえない、二つとない答え、あるいは二つとない答えの「鍵」を、差し出してくれるものがあります。憲法です。憲法は国民を縛るものではなく、権力を縛るものであるという立憲主義の基本を、まさにここで思い出すべきです。これは、三週間前のお話で山室さんもとくに強調された点です。憲法9条の規定以上に、決定者の攻撃性を戦争に結びつけることを不可能にする手段が、あるいは武器が、ほかにあるでしょうか。この武器を徹底的に使うべきです。今年4月に柄谷行人氏が岩波新書から出された『憲法の無意識』というご本は──山室さんの『憲法9条の思想水脈』を明白に意識した、それどころかそれに大いに依拠した著作ですが──、この点で示唆に富んでいます。柄谷氏は、憲法9条はこれまで60年にわたって廃棄できなかったし、これからも廃棄できないだろうと断言します。なぜか。それは、憲法9条がわれわれの無意識だからだ、と柄谷氏は言います。どういうことでしょうか。柄谷氏が参照するのはフロイトの超自我論です。じつは、柄谷氏のフロイト読解にはちょっと雑なところがあって、留保も必要なのですが、着想はおもしろい。つまり、一般に攻撃性の断念が超自我を生み出すように、日本が戦争遂行を断念したことが憲法9条という超自我を形成したのだ、と柄谷氏は見るのです。そしてその超自我を支えるのは、たんに第二次大戦という戦禍を引き起こしたことだけではなく、「明治維新以後77年、日本人が目指してきたことの総体に対する悔恨」、つまり「「徳川の平和」を破って急激にたどった道程への悔恨」であり、「徳川の「国制」こそ、戦後憲法9条の先行形態である」(p. 79)と柄谷氏は述べています。柄谷氏のご本は、憲法論であると同時に、カント論であり、徳川論であり、帝国主義論でもあるのですが、憲法に直接かかわる点にかんしていえば、重要なのは次の二点です。1/ 憲法はアメリカに強制されたと言われるが、そのことは、日本人がそれを自らの信念として保持することを妨げないし、それどころか、それをむしろ支えるだろう、という点。柄谷氏はこれを、内村鑑三を例にとりながら論じるのですが、私には、それは柄谷氏が奇妙にも見逃している超自我の二段構えの構造を思い出すなら、一発で解決できる問題であるように思われます。柄谷氏は、超自我が攻撃性の断念によって形成されることだけを強調していますが、先に述べたように、それはフロイトが経済論と呼ぶ、超自我のエネルギー面にかかわる議論であって、超自我のモデルはあくまで両親をはじめとする外在の権威なのです。したがって、憲法9条という超自我のモデルはとうぜんアメリカであってよい。超自我のモデルが他者であることは、超自我の機能をけっして妨げはしないのです。2/ 柄谷氏の憲法論でもうひとつ重要なのは──そしてこちらのほうが決定的に重要だと思いますが──、憲法9条と現実(アメリカから再軍備を迫られる現実)との乖離を前にして、日本が選択すべきであるのは、事実上1950年の警察予備隊創設にはじまったと考えざるをえない「解釈改憲」を重ねることではなく、9条の条文を文字どおり実行することである、という点です。柄谷氏によれば、憲法9条の戦争放棄は、純粋な「贈与」のすぐれた例であり、ネイションが依拠する「互酬」、国家の機能である「収奪」と「再分配」、資本主義を支える「商品交換」という異なる交換様式のどれにも当てはまらず、それをいわば超越しうるシステムにほかなりません。そのような贈与を行う国家を、他のいかなる国家が攻撃しうるのか、と柄谷氏は問うています。私は、9条の文字どおりの実行は、他国にたいする「純粋贈与」である(ありうる)と同時に、自国の決定者たちから国民が身を守る最も身近で確実な方法であると思います。決定者たちがその攻撃性・破壊性を結びつける道具、すなわち軍事力が、物理的に存在しなくなるわけですから。そのような意味も込めて、私は、「われわれは憲法9条によってこそ戦争から護られるのです」という柄谷氏の言葉を受け取りたいと思います。

憲法の無意識 (岩波新書)

柄谷 行人

憲法9条の思想水脈 (朝日選書823)

山室 信一

ただし、もちろん、戦後憲法の運命について私たちはけっして楽観できません。先週イギリスで起きたことを見れば、改憲の国民投票が行われた場合、どのようなデマゴギーが有権者の判断をミスリードし、最悪の結果をもたらすことになるか予断を許しません。いまご紹介した著書における柄谷氏のように、憲法9条はわれわれの無意識にかかわるから改憲できないと、ハナから高を括るわけにはもはやいかないようにも、私などには思われて参ります。しかもイギリスの離脱は、EUという、カントの「永遠平和」の理想の上に立つもうひとつの──ヨーロッパ・ローカルではあるけれど、本来の完成形により近い──国際連合と、それを中心に進められてきたヨーロッパ戦後政治を、終焉させるとは言わないまでも、確実に足止めする決定です。同じカントの理想を源流にもつ日本国憲法の運命に、その流れが波及しないとだれがよく断言できるでしょうか。ブレグジットに投票した英国人の一部は、国民投票の結果を知ってはじめて、悪夢から覚めたかのように、自らが投じた一票を後悔したと聞きます。その轍を私たちが踏まないためには、私たちはいまから、そしてつねに、目覚めていなくてはならない、目覚めたままでいなくてはならない、そんな思いをもって、私は本日のこの時を生きております。